�@�@�@�@�@�@

��ޓ����F����21�N1��28���i���j13�F00�`15�F00

�ꏊ�F��185-8540

�����s�������s����2-8-38

�d�b�F(042)573-7219/FAX(042)573-7255�i�������L��j

�z�[���y�[�W�Fhttp://www.rtri.or.jp/rd/openpublic/rd46/index.html�i�h�ЋZ�p�������j

�o�ȎҁF�h�ЋZ�p�������@�n�Ֆh�Ќ������@���R�F�N����

�Ζʖh�Б�Z�p����z�[���y�[�W�ψ���F�|�c�[�ƁC���G�C���O�i�S���j

�@1.

�S��

�@1�j�S�������Z�p�������̉��v�Ƒg�D�ɂ���

|

���c�@�l�S�������Z�p�������́A1986�N�ɐݗ�����A��1987�N��JR��Ђ̔����Ɠ����ɁA���{���L�S�����s���Ă��������J�������p����@�l�Ƃ��Ė{�i�I�Ȏ��Ɗ������J�n���܂����B�ԗ��A�y�A�d�C�A���A�ޗ��A���A�l�ԉȊw�ȂǁA�S���Z�p�Ɋւ��邠���镪��ɂ킽���b�����A�����J���y�ыZ�p�J�����肪���Ă���g�D�ł��B |

�@2)�n�Ֆh�Ќ������S�̂Ƃ��Ă̖ړI�͉��ł���?

|

�Ζʂ�͐�Ȃǂ̒n�ՂɊւ��ЊQ���y������Z�p�A�y�\����(���y�E�ؓy)�⎩�R�ΖʁA�͐���Ӎ\�����̈ێ��Ǘ��Z�p�Ɋւ��钲���E��������Ƃ��Đi�߂Ă��܂��B |

�@3)�n�Ֆh�Ќ������̖h�ЋZ�p���������ł̈ʒu�t���⑼����Ƃ̂�������?

|

�h�ЋZ�p�������́A�u�n�Ֆh�Ќ������v���͂��߂Ƃ��āu�C�ۖh�Ќ������v�u�n�k�h�Ќ������v�u�n���������v��4������������܂��B���̂����A�C�ۖh�Ќ������͎�Ƃ��ĕ��ЊQ���X�ЊQ�̌y������ړI�Ƃ���������i�߁A�n�k�h�Ќ������́A�����n�k���m�E�x��V�X�e���̊J�����͂��߂Ƃ��āA�n�k�ЊQ�̃��X�N��ϐk��̌��Ќ��ʂɂ��Ă̌�����S�����Ă��܂��B |

�@4)�n�Ֆh�ЂɊւ��鑼�̌����@�ցA���Ƃ���(��)�y�،������ȂǂƂ̈Ⴂ�͉��ł���?

|

�n�Ղɂ������ЊQ���y�����邽�߂̌����Ƃ������ʂ���͑傫�ȑ���͂���܂��A�ΏۂƂ��Ă���ۑS�{�݂��S���ł���A��Ԃ̈��S�^�s�̂��߂̌����Ƃ������ʂ𒆐S�ɂ��Đi�߂Ă���_�������قȂ�܂��B |

�@5)��Ȋ����ꏊ�͂ǂ��ł���?

|

��{�I�ɂ́A���ꂪ�傽�銈���̏�ƂȂ�܂��̂ŁAJR�̋��͂��đS���̓S�������ł̌v���⒲�������S�ƂȂ�܂��B�����ɂ��܂��ẮA�\���ɑ�^�~�J�������u������܂��̂ŁA�U�������͂��ł��s�����Ƃ��ł��܂��B |

�@6)���ʂ̔��\�͂ǂ̂悤�ȋ@��ɂ����Ȃ��Ă��܂���?

|

��ʌ����Ƃ��ẮA�e��w��ł̑S������_���ȂǂŔ��\����ق��A�S����������Â��閈���s�����ᔭ�\��ɂ����āA�܂Ƃ܂����������ʂ\���Ă��܂��B �܂��A�S��������RRR�iRailway Research Review�j�Ƃ������@�֎����o�ł���ƂƂ��ɁA���̓��e�̓z�[�y�[�W�ł����\����Ă��܂��B |

�@2.�ʌ����ۑ�ɂ���

�@�e�����̐i���ƍ���̕������ɂ���(��v�Ȍ����e�[�}�ɂ��Ă��Љ������)

�@(1)�ΖʍЊQ��̍œK�����ӎu������@�̌���

�@1)�����g��ł��錤���T�v

|

�Ζʕ���◎�Ȃǂ����Ԃ̈��S�E����A�����m�ۂ��邽�߂ɂ́A����댯���̂��邷�ׂĂ̎ΖʂɁA�̂�ʖh��H�Ȃǂ̖h�Г��������{���A�ЊQ�𖢑R�ɖh�����Ƃ����z�ł��B |

�@2)�����_�̌������ʂ̊T�v

|

���y�Ɛؓy��ΏۂƂ��āA�~�J�ɂ���ĕ���ꍇ��z�肵�����X�N�]����@�ɂ��Ă͂قڕ]��������@���������܂����B���X�N���Z�o���邽�߂ɂ́A�Ζʂ̕����m����~�J�̔����m���A�~�J���ɑz�肳��鎖�ۂ��Ƃ̔������̑����A�Ȃǂ����炩���ߎZ�o����K�v�������܂����A�����ɂ��ĎZ�o���@���Ă��Ă��܂��B |

�@3)����̌����̕�����

|

�~�J�ɂ���ĕ��鐷�y�E�ؓy�̕���ȊO�ɂ��A�S���ł͗��ЊQ�������A��ύ����Ă��܂��B���ɑ��Ă����Ζh����{������A���m���u�����t����Ȃǂ��Ĉ��S�^�s�̂��߂ɓw�͂����Ă��܂��B���̏ꍇ�͍~�J�Ȃǂ̊O�͂Ɉˑ����Ȃ��Ŕ������邱�Ƃ�����A���Δ����m�����Z�o���邱�Ƃ���ϓ���ƍl�����܂����A����ɂ��Ă����X�N�]����@��K�p���āA���̊댯�x��]�����邱�Ƃ��\�ɂ������ƍl���Ă��܂��B |

�@(2)���ݐ��y�̌��ʓI�r����H�̌���

�@1)�����g��ł��錤���T�v

|

�Â�����Ɍ��݂��ꂽ���y�̑ύ~�J�������ړI�Ƃ��āA�S���ł͂̂�ʂɔr���p�C�v��Ő݂���ȂǁA�ϗ͌���ɓw�߂Ă��܂����A�����ʓI�Ȕr����Ƃ��邽�߂̐v��@�͊m������Ă��܂���B�����ŁA��Ƃ��Ĕr���p�C�v���^�[�Q�b�g�ɂ��āA�r�����ʁA�͊w�I�ȕ⋭���ʂ��ʉ����A���n�����ɍ��������ʓI�Ȕr�����v�����@�̌������͂��߂܂����B |

�@2)�����_�ł̌������ʂ̊T�v

|

���y�@�ʂɃp�C�v��Ő݂��邱�ƂŁA�n�����̔r�����X���[�Y�ɂȂ邱�Ƃ͂���܂ł̎����Ŗ��炩�ɂȂ��Ă��܂��B |

�@3)����̌����̕�����

|

�͌^�U����������ۂɐ��y�ɑŐ݂���Ă���r���p�C�v�̈����������������s���A����ɐ��l�v�Z�Ȃǂ�ʂ��āA�S�����y���L�̗��n������y�̍\�������ɂ������r����H�̐v��@���Ă���\��ł��B |

�@(3)�͐쑝�����ɂ����鋴�r�̈��萫�]����@�̌���

�@1)�����g��ł��錤���T�v

|

�S���̉͐싴��傤���Â�����Ɍ��݂��ꂽ���̂������A���ڊ�b�ŋ��r�������Ă���P�[�X�����������܂��B�����������r�͉͐쑝���ɂ���ċ��r���肪��@����āA�ꍇ�ɂ���Ă͓|��P�[�X������܂��B���̂��߁A��@����ɂ����悤�ɁA���r����Ƀu���b�N�H�Ȃǂ̖h������Ă��܂��B�������Ă��Ȃ��ꍇ�ɂ́A�S���������J�������Ռ��U�������ň��萫��]�����Ă��܂����A��[�������ė�Ԃ��~�߂Ă��܂��ƁA���������܂ň��萫���m�F���邱�Ƃ��ł��Ȃ��Ȃ��Ă��܂��܂��B�����ŁA���̗��̗͂ɂ���ċ��r���U�����鎖�ɒ��ڂ��āA�������Ƀ��A���^�C���ň��萫���]���ł����@�ɂ��Ă̌�����i�߂Ă��܂��B |

�@2)�����_�̌������ʂ̊T�v

|

���炩���߁A�Ռ��U���������s���Ȃǂ��ċ��r�̌ŗL�U��������肵�Ă����A���̗͂ɂ���ĐU�����鋴�r�̑�z�U��������ŗL�U�����̕ω��𑨂��邱�ƂŁA���萫�̕]�����ł��邱�Ƃ��킩���Ă��܂����B |

�@3)����̌����̕�����

|

�������̋��r�̌ŗL�U�����̕ω��ƈ��萫�Ƃ̊W�m�ɂ���Ȃǂ��āA�����ɂ���ė�Ԃ���~�����ꍇ�ł��A���I�m�ɂ܂������ɉ^�]�ĊJ�̔��f���ł���V�X�e���\�z��ڎw���܂��B |

�@3.���Ԋ�Ƃ⋦�͉�ЂƂ̋��������ɂ���

|

���݁A���������̗\��͓��ɂ���܂��A�@�����Ύ��{�͉\�ł��B |

�@1)�Ζʖh�ЂɊւ���ǂ̂悤�Ȏ{�݂�����܂���?

|

�S���������ɑ�^�~�J�������u������܂��B |

�@2)�ǂ̂悤�Ȍ����ɗ��p����Ă��܂���?�@�܂��A���p�p�x�͂ǂ̒��x�ł���?

|

��^�~�J�������u�́A��{�I�ɂ́A�~�J�ɂ��Ζʕ���𒆐S�Ƃ��������ŗ��p���Ă��܂��B |

�@3)�{�ݗ��p�̐\���ݕ��@(���p�\�ł����)

|

��^�~�J�������u�ɂ��ẮA�����Ȃǂ����{���Ă��Ȃ���A���ł����p�ł��܂��B |

�@5.�𗬌������ɂ���

|

���ݎ��{���Ă���܂��A�o���͖��Ԋ�Ƃ������t���Ă��܂��B |

�@6.�e�������ɂ���

|

���R���������A���a��C�������A���c��C�������i�ȉ��o�Q�Ɓj���͂��߁A�����W���ł��B ���̂����A�Q����JR����̏o���E���ł��B |

�@1)���R�F�N ��������

|

S54. ���S���� |

�@2)���a���F ��C������

|

S54. ���S���� |

�@3)���c���V ��C������

|

���݉�ЋΖ����o�� |

����ތ�L��

�@���t���߂��Ƃ͂����₽���k���̒��A�S�������ɂ��f�����܂����B�~�n���ɐ������A����ꂽ���̂ڂ݂��A�܂��܂��ł����Ă���悤�ł����B

�@JR�����w�̖k������Z��X���A�������̑O�ɗ������Ƃ��A20�N�O�ɂ͂��߂ĖK�₵���Ƃ��Ƃ��܂�ς��Ȃ�����ɉ����������������܂����B�������A��ނ�ʂ��āA�����������̖��O�ɂ���Ƃ���A�S���Z�p�ɂ����邳�܂��܂ȕ���̍Ő�[�̌�����J�����s���Ă��邱�Ƃ��킩��܂����B���R�����̖ڎw���Ƃ���́A��啪��������̋Z�p�������u�V�X�e���Ƃ��Ă̈��S���v�ł���Ǝf���܂����B�n�Ֆh�Ђɂ������b�������͂��߁A�����J���A�����Ď��p���Z�p�̊J���ƁA���܂��܂ȃ��x���̌����E�J�����A���͓I�Ɏ肪���Ă�����p����ۓI�ł����B

�Ζʂ�n�Ֆh�Ђɂ�����錤���҂�Z�p�҂́A���p�҂Ȃǐl�ڂɐG���@����Ȃ��̂���ł����A�u���̉��̗͎����v�Ƃ��āA���p�҂�Љ�̈��S���x����d�v�Ȗ�����S���Ă��邱�Ƃ��A����ɃA�s�[�����Ă����K�v������Ɗ����܂����B

�@�Ō�ɂȂ�܂������A���Z�������A��ނ̂��߂ɋM�d�Ȏ��Ԃ������Ă������������R�������͂��߁A��^�~�J�������u�����ē������������z�앛��C�������ɂ́A���̏����Č��\���グ�܂��B

�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�S������ ���ʌ��ւ���̑S�i�B

�~�n��197,000�u�i�����h�[���̖�4�{�j�ŁA������66,600�u���߂Ă��܂��B�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

���֑O�ɓW������Ă���A���㒴�d�����C���㎮���i�����ԁiML100�j�ƁA������R���������p�ԗ��iMLX01�j�B

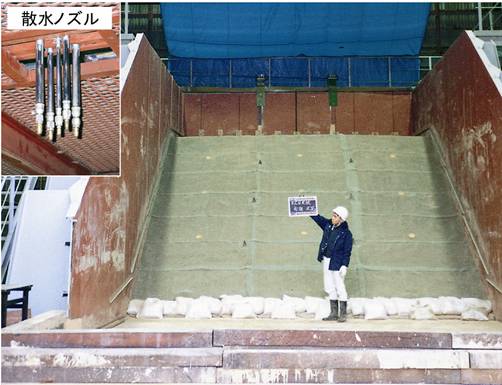

��^�~�J�������u

�����ł��ő勉�̍~�J�������u�ł���A5��ނ̎U���m�Y�����g�������邱�Ƃɂ��A���ԉJ��7�`200mm/h�̉J���~�点�邱�Ƃ��ł��܂��B�����y���́A��6m�~���s��12m�~����5m�ł��B�Ζʂ̕���Ɋւ��鎎����A�J�̒��ł̃Z���T�[�̐��\�]���������ɗ��p���Ă��܂��B �@

�@

��^�~�J�������u�̔w��

�y���̔w�ʂɂ͋����E��݂��Ă���A��������Ζʖ͌^�ɋ������邱�ƂŁA�Ζʓ��̒n������͋[���邱�Ƃ��ł��܂��B�o���u���J���鍂����ς��邱�ƂŁA�`������n�����ʂ̍��������邱�Ƃ��ł��܂��B

�S�����������������̏��ݒn�ł��鍑�����s�����i�Ђ��肿�傤�j�́A�����������J�����s�����V�����̗�Ԉ��́u�Ђ���v���ɗR�����Ă��܂��B

�ʐ^�̐V���������ԗ��i951-1�`�j�́A1972�N�ɊJ�ʑO�̎R�z�V�����ŁA�����̓��{�����̓S���ԗ��ō����x�L�^286km/h��B�������L�O���ׂ��ԗ��ł��B1991�N�ɍ������s�Ɋ���A����������O�̎s�̎{�݁g�Ђ���v���U �h�ŁA�V���������قƂ��Ĉ�ʌ��J����Ă��܂��B